1,はじめに

昨今のオフショア開発は、円安・現地人件費高騰・日本国内リソース不足等の要因から、従来の「コストダウン」から「リソース確保」へとニーズが移行しています。

本記事では、自社のオフショア開発拠点の設立を考えている企業向けに、事業成功のために重要な要因と注意事項をリスト化し、オフショア開発拠点の設立と事業開始に向けた事前準備に役立つ情報を提供することを目的としています。

オフショア開発拠点の設立から事業拡大までを牽引してきた海外事業立ち上げを専門とする当社が、市場動向や実務経験に基づいた実体験からそれらを解説します。

2,オフショア開発拠点設立目的の明確化

何を目的として自社オフショア開発拠点の設立を考えていますか?

- 日本での採用が難しい為リソース不足に陥っている。海外でリソースを確保したい。

- エンジニアの人件費が高騰している為、海外で安価なリソースを確保したい。

- 特定の技術スキルを持つエンジニアの確保が日本では難しい為、海外で確保したい。

多くの場合は、上記3つのいずれかに該当します。

そして、どの企業も安価で質の高いリソースを確保したいニーズが多くなると思いますが、現実的にはそう簡単ではありません。特に*2の安価なリソースを求める事が第一優先の場合は、国がより限られ、それに比例して質の課題やカントリーリスクが比例して増加してきます。

まずは、オフショア開発拠点の設立の目的の明確化を行い、次にニーズにマッチする国選びを行います。

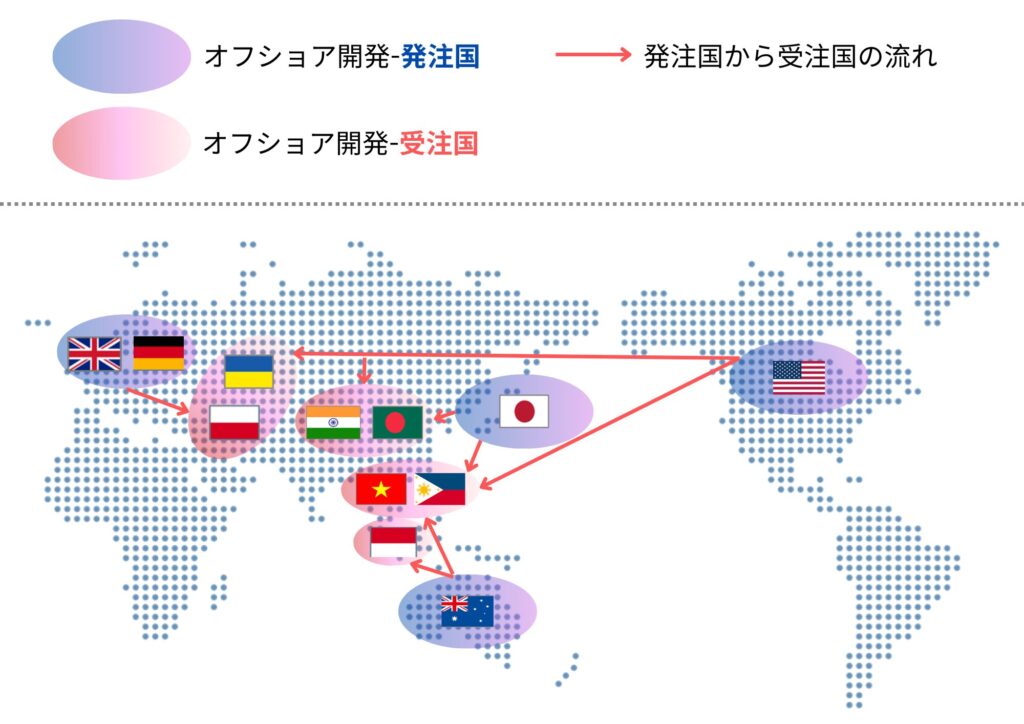

3,オフショア開発拠点の国選び

オフショア開発拠点の国を選ぶ選定軸

- 各国のエンジニアの主要開発言語

- 各国の第一言語と日本語人材・英語人材

- 各国のエンジニアの給与相場

- 時差や物理的な距離

- カントリーリスク

・各国のエンジニアの主要開発言語

日本がオフショア開発委託を行う多くのアジア圏では、JAVA, JavaScript, PHP, C#, Python等の言語は一般的に人気である為、特殊な言語でない限りはそこまで国を限定する必要はなくなります。

一方で、RubyやFlutter等はある程度限定されてくるため、人材を育てる前提かその開発言語のエンジニアが多い国での拠点の設立を検討する必要があります。

・各国の第一言語と日本語人材・英語人材

オフショア開発拠点の設立を行う上で、言葉の壁は大きく、日本側の人材の語学力やブリッジエンジニア、現地オフショア開発拠点メンバーとのコミュニケーション上で非常に重要な要素となります。

英語人材で構成したいのであれば、ベトナムは現実的に難しく、フィリピンやバングラデシュ、東欧、インド等が候補にあがりますが、一方で日本語人材で構成したいのであれば、ベトナム等が候補になります。

当社の経験上、中途半端な語学力で複雑なシステム開発等の仕様理解を行ったり、二国間体制で開発を進める事は非常にリスクが高く、認識齟齬が発生しインシデントに繋がるケースが多い為、要注意となります。

・各国のエンジニアの給与相場

オフショア開発において、コストカット目的での拠点設立はニーズとして高い傾向にありますが、昨今の東南アジア諸国の経済発展により人件費の上昇が著しく、雇用する企業側にとっては原価の高騰となり、ベトナム等では撤退企業も増えているのが実情です。

また、現在の給与相場以外にも注目すべきは、年間の人件費上昇率です。現在人気のベトナムは日本企業等の外資が参入が相次ぎ、売り手市場のITエンジニア人材は年平均10%程度の人件費の上昇を見込まないと雇用の維持が難しい状況にあります。

当然ながら、海外の優秀なエンジニアは安く働くメリットなどなく、欧米の企業がこぞってより好条件のオファーを出し人材確保していくため、東南アジアであれば優秀なエンジニアが比較的容易に、かつ安価に確保できるとは考えない方が良いと言えます。

・時差や物理的な距離

東南アジア諸国と日本は1~2時間の時差となり、2国間開発を行う際にもあまり時差を気にしなくて良い傾向にありますが、インドやバングラデシュは3~3.5時間の時差があり、この時差3時間からがより時差を意識した業務連携をすべき一定のラインと言えます。

また、東南アジア諸国は直行便も多く、4~6時間で多くの場合は往来でき、かつ東南アジア国間の移動も容易となりますが、東欧や南アジアは物理的距離に応じて移動時間も長くなります。

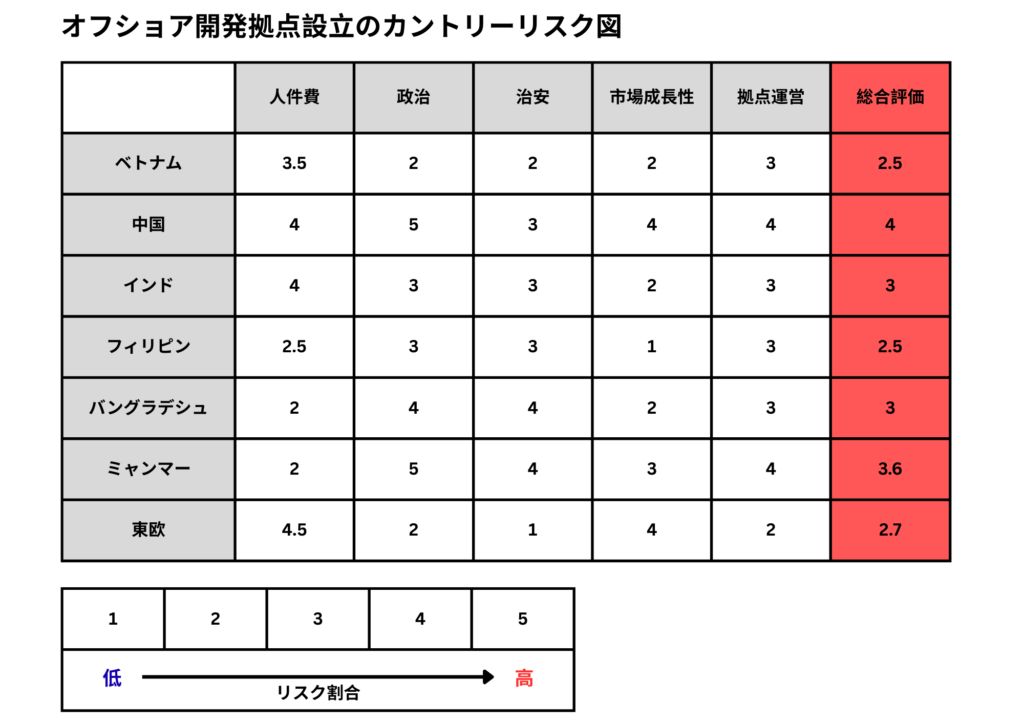

・カントリーリスク

以下の図は、日本企業がオフショア開発拠点の設立を行う前提で当社が独自に作成したカントリーリスク図となります。国際貿易や治安の観点で算出されたカントリーリスクマップとは基準が異なります。

中国やミャンマーは以前から進出している企業が現在も運営を継続している事もありますが、今から新たなオフショア開発拠点の設立を中国やミャンマーで行う事は、政治的リスク、人件費等からも考えにくい為、その2ヵ国以外での選択肢となるでしょう。

オフショア開発関連記事

4,オフショア開発成功の要因

コミュニケーションを理解する

オフショア開発において、コミュニケーションが成功・失敗の最も重要な要因となると言っても過言ではありません。

・異文化コミュニケーション

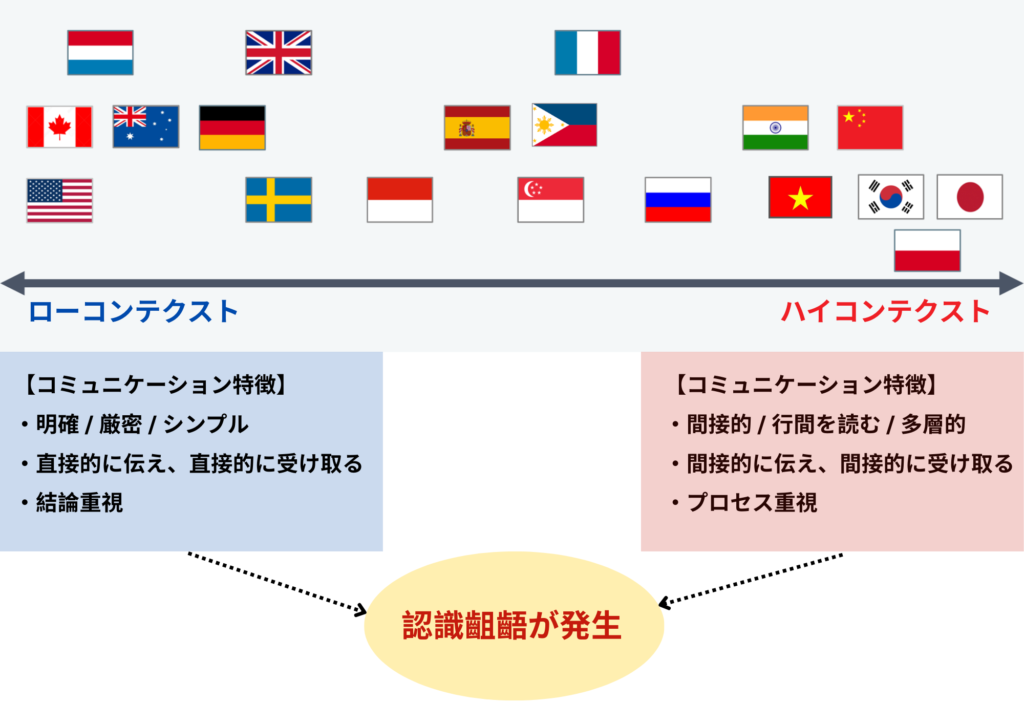

まず初めに、我々日本人は世界的に見ても非常にハイコンテクストなコミュニケーションをとる民族である事が証明されています。

以下のカルチャーマップ図は、異文化マネジメントに焦点を当てた組織行動学を専門とするエリン・メイヤー教授が作成した異文化でのコミュニケーションのギャップを表した図を基に、当社で一部東南アジア諸国を追加した図になります。

上記の図のように、アジア圏でもコミュニケーション上のコンテクストの違いが明確に現れます。これは語学力以前に、伝え方を工夫しないと我々日本人のコミュニケーションは海外では伝わりにくいという事になります。

これが、一般的に言われるオフショア開発の品質や納期の課題の最大要因でもあります。

・プロジェクト内でのコミュニケーションエラー事例

これは初めてオフショア開発拠点を設立し、日本と海外の2国間で開発プロジェクトを進めた際に発生した事例です。

A, 日本側エンジニア主張:オフショア側が納期を守らない。品質も手直しが必要で日本側の工数が増加している。伝えたのにオフショア側が理解できていない。

B, オフショア側エンジニア主張:そもそも明確な納期を言われていない。品質基準が無いなかで何を基準にすれば良いのか不明。仕様書や指示書も明確でなく、手探りで行うしかない。

この様な状況が発生し、当社で日本側が用意した指示書やslack上のコミュニケーション等を全て分析を行い、結果的に日本側が非常にあいまいで抽象的なコミュニケーションを取っていたことが要因でこのような事態が発生していた事が判明しました。

このケースでは、Wordpressのサイト構築プロジェクトで比較的容易なプロジェクトであった為、リカバリーや対策も少ない工数で行えましたが、これが複雑なシステム開発プロジェクトで難易度も上がり、ステークホルダーも増えるプロジェクト体制でこのような初歩的なコミュニケーションエラーが発生すると、確実にインシデントが発生します。このように2国間開発でのコミュニケーションは些細なことで認識齟齬が発生し、無意識の日本人特有のコミュニケーションがその最たる要因になるケースは珍しくありません。これが無意識で行われるというのが問題で、我々日本人は自分たちのコンテクストを理解して相手に合わせたコミュニケーションを意識して取らないと、そもそも伝わらないと考えるべきです。

・R&R(Role&Responsibility/責任と役割)の設定

オフショア開発での2国間プロジェクトで、まずプロジェクトキックオフ時に最初にすべき事は、このR&Rの設定を細かく行う事です。これらが曖昧であると、問題発生時に誰の担当なのか分からず改善や対策も曖昧になってしまいます。

誰が、何を、どこからどこまで実施し、誰がチェック・承認をして、誰が何をどこまで意思決定するのか、これらをプロジェクトの全ポジション毎に明確化する必要があり、これらが明確であればあるほど認識齟齬や、コミュニケーションエラーも起こりにくくなりチームの生産性も向上します。

全プロジェクトメンバーが見やすいように、ポジション毎のR&R一覧表を作成する事が理想です。

組織づくり

・採用

初期メンバーの採用は、どこの企業でも苦労する傾向があります。これは、日本で実績がある企業でも海外に出ると全く知名度が無くなり、現地の求職者も無名の外資系企業に飛び込む事に様々なリスクを感じる為です。

そのため、初期メンバーの採用に関しては後に影響が少ない範囲でのベネフィットを付けたり、より魅力を感じてもらうような工夫を凝らした求人募集をかける等の対策が有効な策となります。

・育成

オフショア開発拠点の強化をしていく上で、人材の育成は早期に計画し実行を行う事がより品質の高いオフショア開発拠点を作る要因となります。

ただ、安いリソースを提供する事を売りにしている従来のオフショア開発企業の場合は、適切な人材投資を行わないケースが多く、結果的に人が育たない為、事業拡大に繋がらず市場からフェードアウトしていくケースも多く見受けられます。

・人材の定着

早期離職傾向が高い東南アジアで年間の離職率は、成功しているオフショア開発企業で10~13%となります。ただ、初年度に関しては離職率が高くなることはある程度許容すべきで、2期目からが勝負となります。2期目以降で離職率が20%以上になると危険水域となり、人材流出に伴い組織強化も難しくなります。

人材の定着には、オフショア開発拠点の従業員がこの会社で長く勤めたいと思わせる工夫を常に考えて実行する必要があり、現地法人運営の観点から非常に重要な対策となります。

・権限移譲

現地人材への権限移譲は、マネジメント人材の育成や現地法人の独立運営体制の構築の観点から、早期に取り組むべきと言えます。

この際に重要な視点として、現地人材に権限移譲して仮に失敗しても許容しチャレンジ精神をより持たせるようなマネジメントを行う事です。

・福利厚生

福利厚生は一方的に日本人責任者が決めるのではなく、必ず現地の従業員の意見を取り入れるべきです。特に福利厚生はトレンドや傾向がある為、どのような福利厚生が従業員にとって喜ばれるのか、雇用の維持に繋がるのか、従業員のモチベーションにも直接的な影響を与える為、慎重に取り決める事が推奨されます。

・2国間協力体制

よくある避けるべき傾向として、日本側が上に立つ構図でオフショア開発拠点を下に見る傾向がある企業は、事業成功には至りません。2国間で透明性のある協力体制を構築する為には、両拠点のメンバー間は同列のポジションで1つのプロジェクトを共に成功させる体制の構築が有効となります。

当社での成功事例としては、オフショア開発拠点の現地法人のマネージャーを日本側の海外事業メンバーの上に立つポジションに据え、2国間で統一のマネジメント体制で事業を拡大していきました。

その結果、どちらの国が上か下かというメンバーの意識は無くなり、より透明性の高いマネジメントが浸透し、オフショア開発拠点の従業員の信頼構築に大きく寄与する事となりました。

5,オフショア開発失敗の要因

・ビジネスモデルの転換

従来のオフショア開発と言えば、安かろう悪かろうというのが定着していましたが、現在は品質の向上と共にリソースを求めてオフショア開発拠点の設立に動く企業が増えております。一方で、安いラボ型サービスの提供を売りにしてきた小規模オフショア開発企業は、現在厳しい状況に立たされている傾向にあります。

東南アジアの経済発展により人件費が高騰する一方で、売り先の日本企業へは価格競争力が無くなる為売値が上げられず、結果的に収益が悪くなり身売りする企業も多々出てきております。

今からオフショア開発に参入する企業は従来の安いを売りにしたビジネスモデルは見直す必要があると言えます。

・コミュニケーション

先にも記載した通り、コミュニケーションが適切に取れないオフショア開発企業は、開発プロジェクトが上手く回せず、事業拡大も難しくなります。

・人材投資

人材投資は、直接的な事業成長のエネルギーです。人材投資に必要な予算や収益が得られる事業計画を組んでオフショア開発拠点の設立に動きましょう。人材投資が出来ない企業は組織が育たずに、言われた作業をこなすだけで品質も生産性も低い組織が出来てしまいます。一度そのような体制が出来てしまうと、そこから立て直しを図るのは非常に難しく、大きなコストや時間がかかります。

・組織体制

2国間の適切な体制の構築はオフショア開発の成功に必須となりますが、日本側を含めての社員教育や意識が不足していると、強いオフショア開発拠点の設立の組織や海外事業そのものの拡大が難しくなります。

また、早期に現地法人が独立した意思決定でモチベーション高く組織運営できる経営体制と意思決定フローを構築する事が必要です。

6,現地法人設立と運営上の注意事項

拠点設立の方法

・自社拠点での進出

こちらは最も一般的な方法で、日本本社が主要株主となり現地法人の登記を行います。これにより、親子間でのグループ企業となり、ゼロベースで現地のオフショア開発拠点を構築していきます。

・M&Aでの進出

最近増えている形態が、M&Aで既に現地で事業運営をしている会社を買収して自社のグループ企業に取り込む方法です。登記作業が必要なくなる一方で、海外法人の買収はリスクもあり、買収後の経営統合(PMI)と呼ばれる、2つの違う企業同士の様々な規則や方針等を合わせていく作業が必要になります。

拠点長の採用と役割

現地法人経営の観点からオフショア開発拠点の拠点長は経験者が望ましく、未経験者の日本側従業員のアサインをする場合は、外部専門家等のサポート体制等が無いと、海外法人運営では様々なトラブル対応や日本とは違う会計基準、法律、労務、マネジメント等になれる期間が必要となる為、注意が必要です。

この経験者層を採用する場合は、給与相場は年収ベースで800万~1,300万円ほどとなります。

また、事業安定後のオフショア開発拠点の管理は、極力ローカルマネジメント人材に移行していく事が、理想的な運営体制と言えます。

本社側の管理体制

透明性のあるオフショア開発拠点の運営をする上で、本社側の管理体制も整える必要があります。例えば、オフショア開発拠点の法人口座の承認者や、決済承認、人事権等どこまでを現地法人で担当し、日本本社側のだれが承認するのか、明確に定める事が求められます。

リスクへの備え

一般的にオフショア開発拠点は成長途上国で有る事が多い為、頻繁な法改正や、監査対応、現地税務署の指摘対応や自然災害発生時の対策フロー等、万が一事業運営が止まってしまった場合のリソースの転換や外部のパートナー体制の構築等のリスクヘッジを検討する必要があります。

7,まとめ

当社注目のオフショア開発拠点国

これからオフショア開発拠点をする企業には、フィリピンやバングラデシュを市場成長性や人件費、人材プールやマネジメントの観点からおススメ致します。一方で、現在人気のベトナムは既にレッドオーシャンとなりつつあり、今からの参入は人材確保の懸念や人件費高騰や固定費も高くなる傾向があります。

当社では、オフショア開発拠点の設立や海外事業部の立ち上げから事業拡大までを包括的に支援し成功させてきた実績のあるコンサルタントが、初期段階から貴社のオフショア開発拠点の設立をご支援いたします。

まずは、初回無料カウンセリングを通じて、貴社がまず何をすべきかという、次のステップを共に整理しましょう。是非お気軽にお問い合わせください。

-550x400.jpg)