1,はじめに

昨今の日本企業の海外進出増加と並行して、日本国内の人口減少に伴う労働力不足を補うため、様々な業界で外国籍人材の労働力確保が活発になっています。政府も様々な優遇策や誘致策を講じ、外国籍人材の日本での就労を促進しています。しかしながら、日本は世界的に見ても非常に極端なハイコンテクストなコミュニケーションを特徴とする国民性を持つため、日本人には意識しにくい大きな壁が外国籍人材との間に存在します。

特に、外国籍人材が日本の社会で活躍するためには、日本人特有のコミュニケーションスタイルや文化、ビジネスマナーを身につけることが不可欠です。

当社にも、企業様から外国籍人材向けの日本のビジネスマナー研修に関するお問い合わせが増加しており、大手企業のグローバル人材確保の現場においても、文化的なギャップによる外国籍人材の定着に課題を抱えているのが現状です。そこで、外国籍従業員向けの日本のビジネスマナー研修を提供する当社では、日本と海外のカルチャーギャップに着目し、今まで可視化されていなかった外国籍人材が日本でビジネスを行う上で直面する壁を明確化します。そして、その課題に対応したカスタマイズ研修を行うことで、外国籍人材の日本での活躍を促進し、日本企業が海外進出する際の外国籍人材のマネジメントや組織運営に役立つノウハウを詳しく解説していきます。

2,外国人から見た日本の文化の壁を理解する

まず初めに、企業担当者が外国籍人材の雇用や優秀な外国籍人材の定着を促すうえで、相手に自分たちがどう見られているのか、日本人と仕事をする上でどこに壁を感じているのかを理解する事から始める必要があります。

- 日本人特有のコミュニケーションを理解する

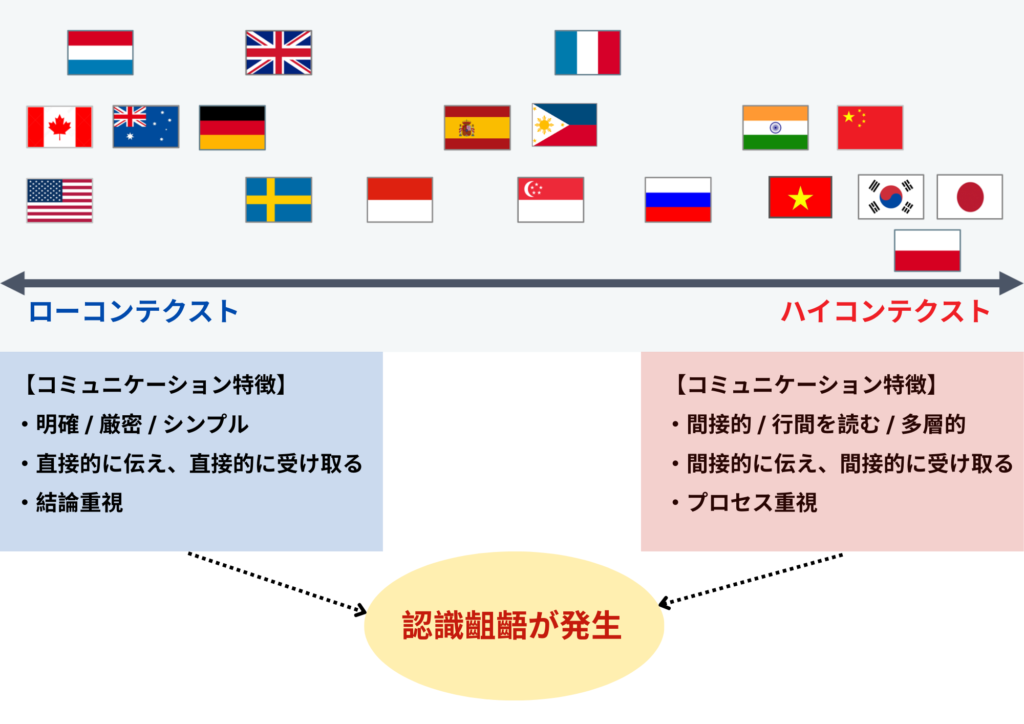

外国籍人材から見る我々日本人は、理解しにくいコミュニケーションを無意識のうちに取っています。これは、日本人が世界で最もハイコンテクストなコミュニケーションを取る民族である為です。

具体的な例として、日本人は率直に物事を伝えず、間接的に伝わる方法を模索しながらコミュニケーションを取る傾向があり、「行間を読む」、「場の空気を読む」、「周りに意見を合わせる」意識が非常に強い為、結果的に業務上の指示やコミュニケーションでも結論がYESなのかNOなのか、外国人には伝わらないケースも多く、結果的に認識齟齬が起き、本来避けられるような簡単な意思疎通も難しくなり、日本文化を知らない外国籍人材からすると非常に働きづらい状況になり得ます。

この様な基本的なコミュニケーション上での壁が、多くの外国籍人材の日本のビジネスシーンでの壁となり、非常に生産性やモチベーションを下げる要因にもなります。

- カルチャーマップでの日本の位置

以下のカルチャーマップ図は、異文化マネジメントに焦点を当てた組織行動学を専門とするエリン・メイヤー教授が作成した異文化でのコミュニケーションのギャップを表した図になります。

図を見ると分かるように、日本は一番右のハイコンテクストなコミュニケーションを取る国に位置しています。

3, ケーススタディ(日米チームでのミスコミュニケーション事例)

大手メーカーの新規事業開発部に、アメリカの関連会社から日本に出向してきたアメリカ人メンバー(ジョン)が日本のチームにアサインされ、日米メンバー共同で新規事業開発プロジェクトを遂行することになりました。

プロジェクト開始当初、ジョンは非常に意欲的で、積極的にアイデアを提案していました。しかし、会議での発言や提案に対して、日本人メンバーからは明確な賛成意見や反対意見がなかなか出てきません。ジョンは、自分の提案がどう受け止められているのか分からず、不安を感じ始めました。

事例1:会議での沈黙

ある会議で、ジョンは新技術に関する提案を行いました。提案後、日本人メンバーは一様に沈黙し、誰も意見を言いません。

- ジョン(アメリカ人): “So, what do you guys think? Is this something we should pursue?” (皆さんはどう思いますか? 取り組むべきでしょうか?)

- (沈黙)

- ジョン: “Any thoughts? Concerns? Anything we need to consider?” (何か意見はありますか? 懸念点は? 考慮すべきことは?)

- 日本人メンバーA: “そうですね…、検討してみます。”

ジョンは、自分の提案が拒否されたのか、単に検討に時間がかかるだけなのか、全く判断できませんでした。アメリカでは、会議で積極的に意見を交わすことが一般的であり、沈黙は拒否のサインと解釈されることもあります。

事例2:曖昧な指示

プロジェクトの進捗状況について、上司である日本人の課長からジョンに指示がありました。

- 課長: “ジョンさん、あの件、いい感じで進めておいてください。”

- ジョン: “Which part specifically? And what’s the timeline?” (具体的にどの部分ですか? 納期はいつですか?)

- 課長: “まあ、適当に。来週くらいで。”

ジョンは、指示の内容があまりにも曖昧で、何をすれば良いのか、どのくらいのレベルで仕上げれば良いのか、全く分かりませんでした。アメリカでは、具体的で明確な指示が好まれ、曖昧な表現は誤解を生む原因となります。

事例3:遠慮がちなフィードバック

ジョンが作成した資料について、チームの日本人メンバーBからフィードバックがありました。

- 日本人メンバーB: “ジョンさんの資料は、とても勉強になります。ただ、ちょっと難しいところもありますね。”

- ジョン: “What specifically is difficult? I’m happy to clarify.” (具体的にどこが難しいですか? 説明します)

- 日本人メンバーB: “いえ、全体的には素晴らしいと思います。”

ジョンは、具体的な改善点を期待して質問しましたが、メンバーBからのフィードバックは曖昧で、結局どこを修正すれば良いのか分かりませんでした。アメリカでは、直接的で率直なフィードバックが一般的であり、遠慮がちな表現は遠回しで分かりにくいと感じられます。

結果:

これらのミスコミュニケーションが積み重なり、ジョンはチームとの間に距離を感じ、孤立感を深めていきました。プロジェクトの進捗も遅れがちになり、最終的には、ジョンはプロジェクトから離れることになってしまいました。

この様な事例は実際の日本のビジネスの現場では「あたりまえ」でも、欧米圏や外国籍人材からすると理解ができない日本人特有のコミュニケーションによる商習慣・ビジネスマナーと言えます。

4, 外国籍人材向けの研修プログラム

先の事例から分かるように、ハイコンテクストなコミュニケーションとローコンテクストなコミュニケーションの間には大きなギャップが存在します。異文化チームで円滑なコミュニケーションを実現するためには、両方の文化を理解し、それぞれのコミュニケーションスタイルに適応することが重要です。

つまり、外国籍人材を日本で受け入れる企業は日本人と外国人の双方に研修を行う必要があるという事になります。当社へのよくあるお問い合わせでも、外国人従業員向けに日本のビジネスマナー研修を行ってほしいというご要望を頂きますが、グローバルチームでプロジェクトを遂行する為には、双方が互いの文化やコミュニケーションを学習しないと、一方通行の歩み寄りでは円滑なコミュニケーションフローの構築や透明性のある意思疎通は難しいと言えます。

しかしながら一時的な日本への出張や日本のクライアント訪問を目的とする場合は、あくまで一時的なコミュニケーションとなる為、基本的な日本のビジネスマナー研修を実施します。

- 基本的な日本のビジネスマナー研修

当社では基本的に個社ごとの、研修目的や業種、人数、経験値、訪問相手のポジションや日本訪問目的等をヒアリングした上で、個社ごとのプログラムをカスタマイズして研修を実施しますが、今回は事例として以下のカリキュラムを組んでみます。

「研修の目的:」

- 日本のビジネス文化と日本人のコミュニケーションスタイルを理解し、円滑な人間関係を築く

- 基本的な日本のビジネスマナーを習得し、ビジネスシーンで自信を持って行動できるようになる

- 異文化コミュニケーションスキルを向上させ、チームワークを促進し、プロジェクトを成功に導く

- 日本企業への適応を支援し、長期的なキャリア形成を促進する

「対象者:」

- 日本企業に就職・勤務する外国籍従業員

- 日本語能力: 日常会話レベル(N3程度)以上を推奨

「研修期間:」

- 2日間 (12時間)

「研修方法:」

- 講義、グループワーク、ロールプレイング、ディスカッション、ケーススタディ

「カリキュラム:」

1日目: 日本のビジネス文化とコミュニケーション

- 午前:

- イントロダクション (30分)

- 研修の目的と内容説明

- 自己紹介、参加者の経験共有

- アイスブレイク

- 日本文化の基礎 (1時間)

- 歴史、価値観、行動様式

- 集団主義、調和、年功序列

- 日本人のメンタリティ(本音と建前、遠慮、謙譲)

- 休憩 (15分)

- 日本の企業文化 (1時間15分)

- 企業の種類 (大企業、中小企業、ベンチャー企業)

- 組織構造 (階層、チーム制)

- 意思決定プロセス (ボトムアップ、トップダウン、根回し)

- 企業理念、社風、企業イベント

- 昼食休憩 (1時間)

- ハイコンテクストコミュニケーション (2時間)

- ローコンテクストコミュニケーションとの比較

- 非言語コミュニケーション (表情、視線、ジェスチャー、ボディランゲージ)

- 曖昧な表現、婉曲表現、比喩表現

- 沈黙の重要性、空気を読む

- グループワーク: ロールプレイングによるハイコンテクストコミュニケーションの実践

- イントロダクション (30分)

- 午後:

- 異文化コミュニケーションの原則 (1時間)

- 異文化理解の重要性

- ステレオタイプ、偏見の克服

- 文化的感受性、共感性

- 効果的なコミュニケーションスキル (傾聴、質問、確認)

- 休憩 (15分)

- 日本人との効果的なコミュニケーション (2時間)

- 敬語の使い方

- ビジネス日本語の基本 (電話応対、メール、文書作成)

- 報連相 (報告・連絡・相談) の重要性と実践方法

- 関係構築 (社内交流、飲み会、イベント)

- グループワーク: 日本人とのコミュニケーションの課題と解決策を共有

- 1日目のまとめと質疑応答 (30分)

- 異文化コミュニケーションの原則 (1時間)

2日目: 日本のビジネスマナーと職場での実践

- 午前:

- 日本のビジネスマナーの基本 (1時間30分)

- 挨拶とお辞儀 (種類、場面、角度)

- 身だしなみ (服装規定、清潔感)

- 時間厳守 (会議、納期、アポイントメント)

- 名刺交換 (受け渡し方、保管方法)

- 座席順 (上座・下座)

- グループワーク:ロールプレイングによるビジネスマナーの実践 (1時間)

- 様々なビジネスシーン (会議、訪問、電話応対、メール) を想定

- 参加者同士で役割を演じ、ビジネスマナーを実践

- 休憩 (15分)

- 日本の職場環境への適応 (1時間15分)

- チームワーク、協調性、連帯感

- 会社のルール、規則、企業文化

- 上司、同僚、部下との関係性

- キャリアパス、評価制度

- 昼食休憩 (1時間)

- 日本のビジネスマナーの基本 (1時間30分)

- 午後:

- ケーススタディ:日本の職場での課題と解決策 (1時間30分)

- 具体的な事例を分析し、文化的な違いによる問題点を特定

- 解決策を検討し、実践的な対応策を学ぶ

- ケーススタディ例:

- 会議での意見の相違

- 曖昧な指示による誤解

- 残業や飲み会への参加

- ハラスメント問題

- 休憩 (15分)

- 外国人従業員が活躍するための組織づくり (1時間)

- ダイバーシティ&インクルージョン (D&I) の推進

- 多文化共生に向けた取り組み

- 外国人従業員へのサポート体制 (メンター制度、相談窓口)

- まとめと質疑応答 (45分)

- 研修全体の復習と振り返り

- 今後の学習計画

- 質疑応答、アンケート

- ケーススタディ:日本の職場での課題と解決策 (1時間30分)

「研修効果測定:」

- 研修前後のアンケート

- 研修中のロールプレイング評価

- 研修後のOJTにおける行動観察

- 参加者の上司からのフィードバック

5,まとめ

今後、外国籍人材の雇用や定着を図る企業では、カルチャーギャップの相互理解と日本特有のビジネスマナーや文化への適用を促すことが、優秀な人材のパフォーマンス向上やチームワークの強化へ必須の施策と言えます。

当社では、日本企業の海外事業の立ち上げから事業拡大までを複数か国で包括的に支援し成功させてきた実績のあるコンサルタントが、カルチャーギャップを基に貴社の状況に合わせた研修をご支援いたします。

まずは、初回無料カウンセリングを通じて、貴社がまず何をすべきかという、次のステップを共に整理しましょう。是非お気軽にお問い合わせください。